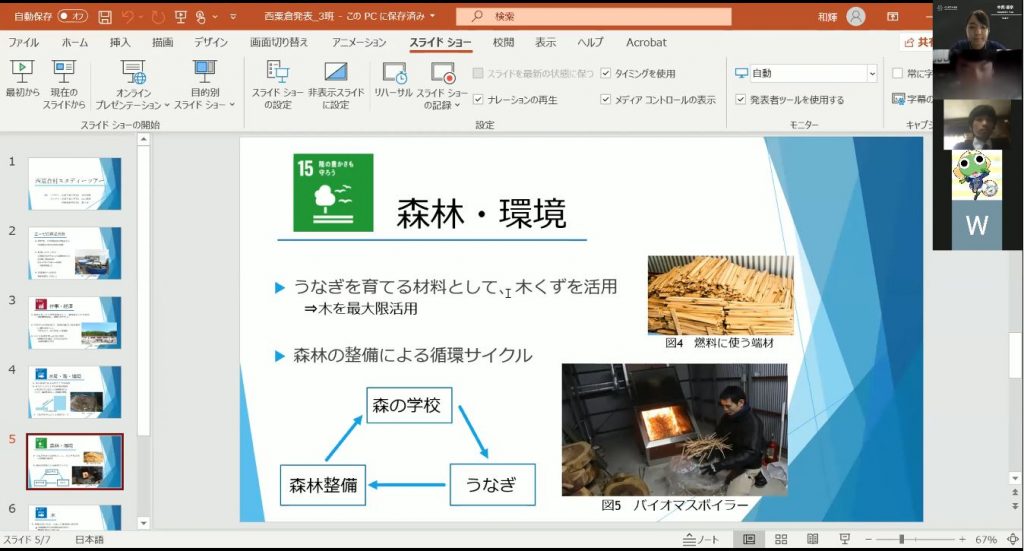

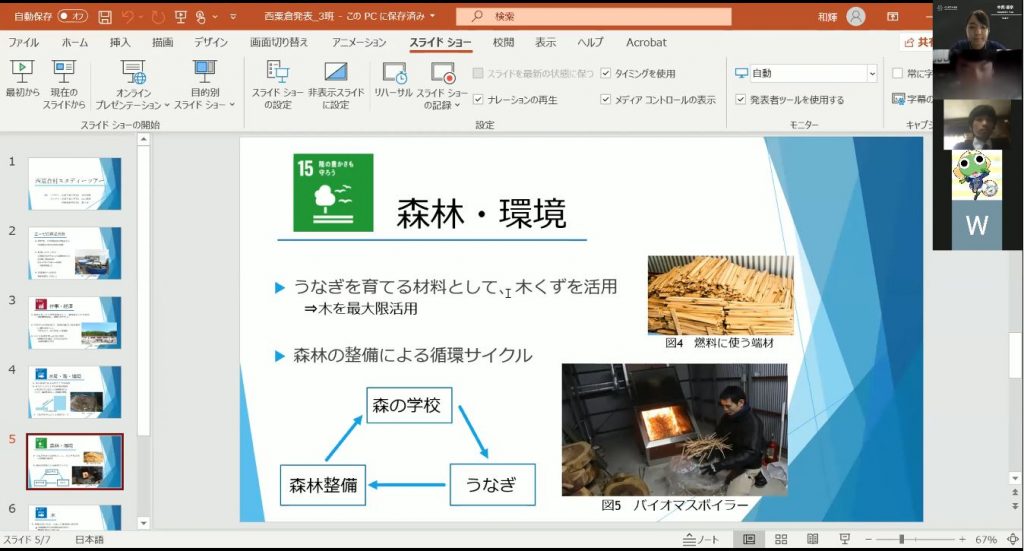

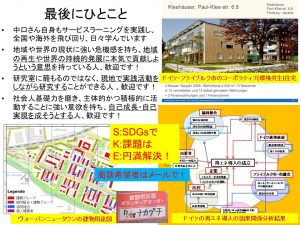

芝浦工業大学地域創生研究室(中口研究室)Nakaguchi Lab. **異世代交流が学びを深める**

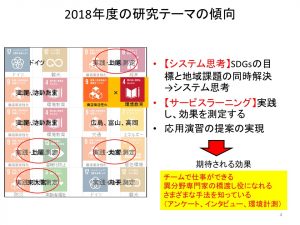

SDGs achieves SDGs =Studying together with Different Generations achieves Sustainable Development Goals 中口研究室は「異なる世代との学びでSDGs達成を目指す」研究室です。都市や農山村において、幼稚園~小学校~高校の環境学習やESD(持続可能な地域づくり教育)との交流を実践したり、環境資源や人材を活かした“地域創生”活動を地元の方々と協働しながら企画し実行することで、SDGsの複数課題の同時解決に貢献しています。

12月21日に行われた第1回次世代SDGsフォーラムで、本研究室の学生が「ながぐつ先生と遊ぶ会」の親子を案内しました。

子どもたちは屋外でのさいたま市役所や企業のブースで体験した後、屋内で、紙ストローを使った竹とんぼ作りをしたり、海辺に落ちているプラスチックをステキなアクセサリーにかえるマジックを体験したりしました。

7月3日に、昼食にそうめんを作ってみんなで食べました!

The laboratory for the new year has started. This year, we are small with two fourth graders, one two-year master’s course and one research student. We are currently in the process of reorganizing the document layout and laboratory.

新年度の研究室がスタートしました。

今年は4年生2人、修士2年1人、研究生1人の4名とこじんまりしています。

現在書類整理、研究室レイアウト改造中です。

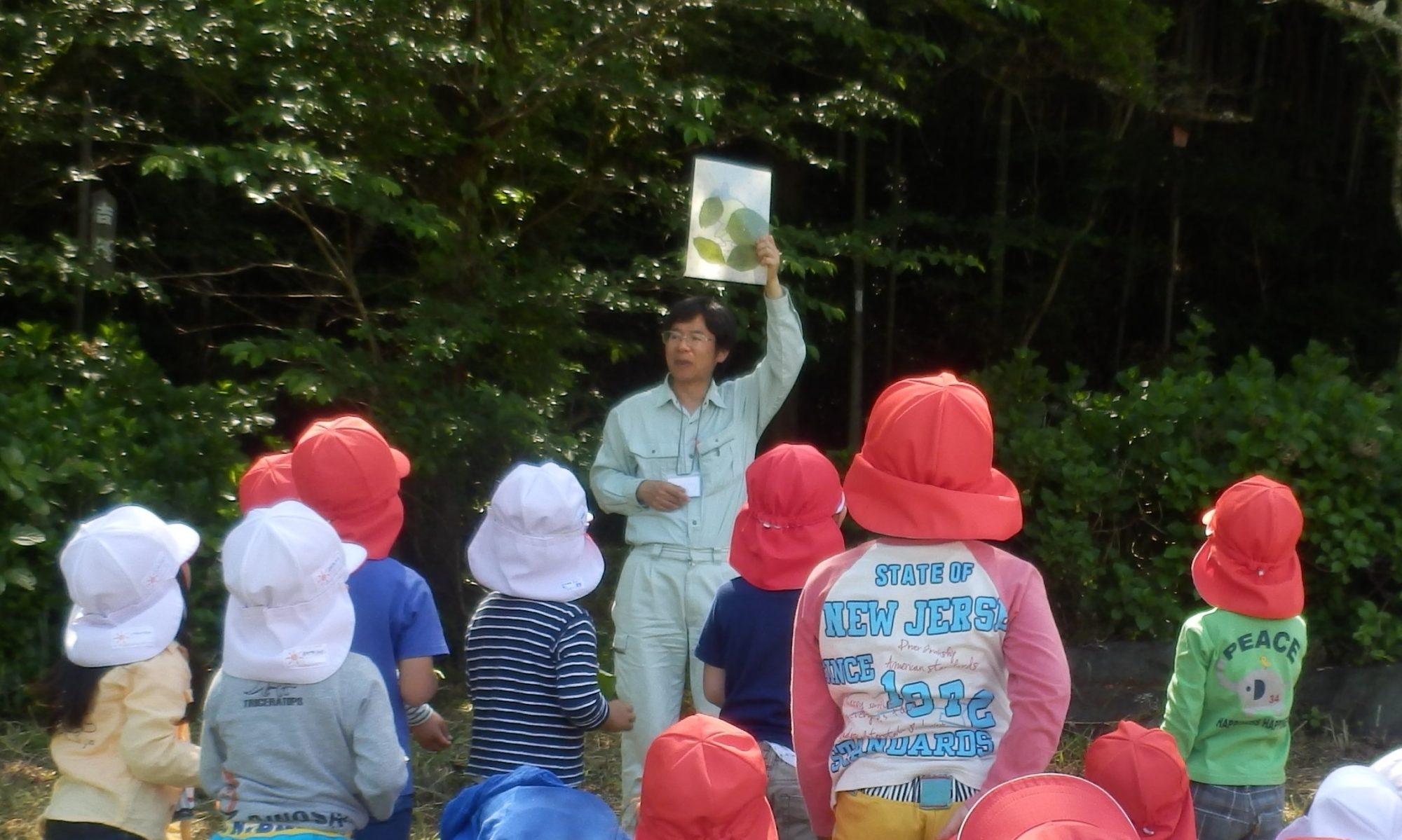

Six families in a nearby Shima kindergarten came to my laboratory.

3月9日(土)に大学の研究室に、近隣のしま幼稚園に子どもがいる家族6組が遊びに来てくれました。

宝探し(ドイツのお菓子を見つけたり隠す)、お絵かき、桶入れゲーム、的当てゲームなどをして楽しみました。

本学の機械制御学科のI先生の息子さんがしま幼稚園に通っており、奥様が声かけしてくれて実現しました。Iさんをはじめ、来てくれたお父様、お母様、それに赤ちゃんから小学生までの子どもたち、ありがとうございました!

ようやくお膝元でも、子どもとの交流から、保護者の方も含めた交流へと一歩踏み出すことができました。

(

以下の3つの部分からなります。

1.環境自治体会議による環境自治体づくり運動の系譜

2.環境行政における持続可能な地域づくりの潮流

3.環境に関連したSDGsローカルアクションの事例とその実現可能性

amazonで購入できます。

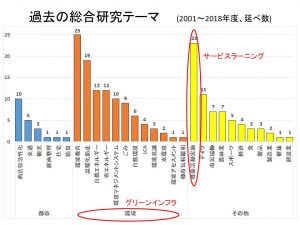

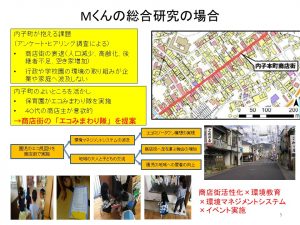

環境教育や活動実践、商店街活性化が多いです。

行政や住民の持続可能な地域づくり活動の効果や効率向上に貢献することをめざし、農山村地域において実際に“地域創生”活動に参画し、調査研究を行っています。調査研究においてはインタビューやアンケート、データ分析を通して環境政策や持続可能な地域づくり政策の効果や成功の秘訣を分析します。

これまで中口が関わった市区町村の一例:足立区、日野市、豊中市、草加市、藤枝市、富士市、茅野市、狛江市、大野市、島田市、鶴ヶ島市、渋川市、三島市、高島市、大東市、東松山市、古河市、指宿市、新旭町、内子町、八幡市、沼津市、八王子市、伊丹市、高島市、交野市、遊佐町、福生市、吹田市、我孫子市、美濃加茂市、綾町、士幌町、ニセコ町、西粟倉村など

都道府県・政令指定都市の一例:東京都、埼玉県、神奈川県、大阪府、静岡県、宮城県、京都市、横浜市、仙台市、など

| 本研究室は、人口減少や産業の衰退に悩む、地方の農山村を中心とする“地域おこし”や、環境資源を活用した経済活性化などを通して、持続可能なまちをつくるプロセスや効果について調査・研究しています。そのために、自然環境保全、自然エネルギー活用、ごみ減量、商店街活性化、交通網整備などの政策提案や、幼児から高校生までの野外・地域学習の支援による地域づくりの担い手育成などに実践的に取り組んでいます。 |