町田市のバイオエネルギーセンターに見学させていただきました。

このバイオエネルギーセンターは乾式メタン発酵による都市ゴミ処理施設で、またバイオガスを利用したエネルギーセンターでもあります。

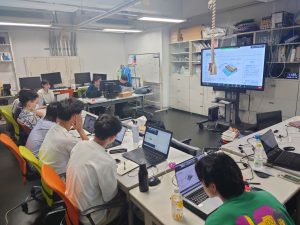

この写真は施設全体を表した模型になっており、施設内を分かりやすく説明をするための工夫が施されています。これだけでなく、施設に訪れた方々へ施設の仕組みについて、分かりやすく説明するためのアクティビティやアニメーションなどがたくさんあります。

集められたゴミが処理される一連の流れを説明していただきました。ゴミによるバイオガスで発電をしていたり、ゴミがコンクリートになり町の公共物に再利用されていることを知り、ゴミを介することで町と施設が繋がっているような一体感を感じました。