ドヤ町である山谷にて、路上生活者の支援を長く続ける現地団体の案内で、町歩きをしながら清掃のボランティア活動に学生らと参加しました。

環境政策研究室 Sodeno Lab. Environmental Policy Research

ドヤ町である山谷にて、路上生活者の支援を長く続ける現地団体の案内で、町歩きをしながら清掃のボランティア活動に学生らと参加しました。

SDGs経営に関心のある企業が参加したさいたま市のSDGsコミュニティにて、「SDGs経営とサーキュラーエコノミー~持続可能な社会を実現する循環~」と題して、講演してきました。経済的利益を環境的利益と一致させるのがポイントです。

グループ討議にて、自社でできるサーキュラーエコノミーの取り組みについてアイデア出しを行いましたが、活発な意見交換となりよかったです。

留学生を含む学生らとさいたま市桜環境センターさんを訪問しました。

例年、巨大なクレーンでごみをかき混ぜ均一化する過程が一番盛り上がります。

環境省主催の大学生向けワークショップに参加し、2泊3日で福島県に行きました。

初日は飯館村長泥地区の環境再生エリアに行き、汚染土壌の活用と復興のための実証実験の場を見学しそこで育った枝豆などの作物を見ることができました。2日目は中間貯蔵施設、伝承館、廃炉資料館を見学し、2011年3月11日に起きた福島第一原子力発電所の事故当時の様子や事故原因など詳しく見ることができ、当時の福島と今の福島の現地の様子、そこで働く人々の活動を知ることができました。3日目は、2日間の見学を踏まえて、今後の福島の原発についてや45年までに福島から撤退することが決まった汚染物質について他の大学と合同でグループディスカッションを行い、様々な意見や考え方を得て知見を深めることができたように感じる3日間でした。

貴重な体験をさせていただきありがとうございました。(文:辻雄太)

江東区有明にある有明水再生センターに行ってきました。

分流式汚水処理施設であり、A₂O法と生物膜ろ過法といわれる高度処理方式を採用しています。処理した水は東京湾に放流また、その一部をオゾン処理や維持ろ過処理によってきれいにし、センター内での機械洗浄や冷却、修景用水に使用され、臨海副都心のビルなどのトイレ用水やゆりかもめの車体洗浄用水に再生水として供給されています。

水処理施設の工程を間近で見ることができ、大興奮の2時間でした。安心安全で質の高い水を使えることへの感謝を胸に見学してまいりました。汚水の臭いは想像していたほど臭くはなかったですが、嗅いでいて気持ちのいいものではありませんでした…。(文:辻雄太)

廃棄物資源循環学会の春の討論会において、産廃研究部会と廃棄物計画研究部会のコラボ企画で「官民連携による一般廃棄物の適正処理」を開催しました。

人口減少や財政難などを抱える自治体にとっては、一般廃棄物の適正処理を確保することが困難な状況になりつつあり、施設の広域化や処理の高度化が求められる中で、民間事業者との連携は今後ますます重要になります。すでに取り組んでおられる関係者の方々のキーワードは、信頼関係の構築とパートナーシップでした。

釜山で開催された水銀廃棄物に関する国際シンポジウムにおいて、韓国廃棄物学会からの招聘により、”Policies on environmentally sound management of mercury and prediction of excess mercury”として発表を行いました。

日本では、非鉄製錬業界から排出される余剰水銀の処理が今後の課題となりますが、韓国は非鉄製錬業界由来の水銀含有スラッジから水銀を回収せず最終処分を行っており、水銀を安定的に処分するために今後の検討が求められるようです。

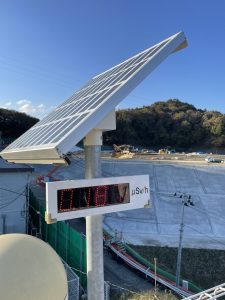

学生と福島を訪れました。

環境省から事前に放射性物質についての講義をいただき、福島の現場では、特定廃棄物の埋立処分施設見学や放射性物質の測定体験などに加え、伝承館や富岡町のお祭り、鮭の遡上が有名な木戸川漁協への訪問など、原発事故の被害と復興への取組みの両面について学びを深めることができました。

汚染土壌の最終処分などまだまだ課題がありますが、目に見えない放射性物質のリスクを正しく理解し、福島でつくられた電気を使う身として、自分ごととして福島の復興を考えられるようになりたいねと話していました。

さいたま市の廃棄物処理施設に学生と訪問しました。

留学生が多く、こうした施設への訪問は初めてとのことで、巨大なごみピットのクレーンや灰をも溶かして路盤材として活用できるガス化溶融炉、焼却熱を利用した発電、プラスチックの手選別によるリサイクルなどに大いに関心を高めたようでした。

三大ドヤ街のひとつとして知られる山谷に、学生と訪問しました。

現地で長らく路上生活者らの支援を続けている一般社団法人結にご案内いただき、人の尊厳を大切にしたコミュニティーデベロップメントや「排除」しないまちづくりについて学びました。